刘海栖《万物生长》:短篇绘就童年简笔画

来源:滚动播报

(来源:上观新闻)

在当代儿童文学界,刘海栖是个响亮的名字。这里的“响亮”有两重意思:第一重,作为一名作家,刘海栖可谓“大器晚成”的典型代表,55岁离开从事了三十多年的少儿出版加入山东省作家协会,由资深出版人转型为儿童文学作家,从2009年到2025年,这一写就是16年,他的作品风格鲜明,质量过硬,屡获大奖,深受小读者喜爱。第二重,众所周知,最能代表刘海栖创作实力与风格的是他的小说,2019年1月,一声鸽哨划破云天(《有鸽子的夏天》),引来八方惊诧兴奋;2019年5月,一群雄赳赳的小兵借新中国成立70周年的契机,把久违的阳刚精神带回儿童文学视界(《小兵雄赳赳》);2020年以后,童年的街道上奔跑起一批快乐小马(《街上的马》),童年的河流里畅游着几个矫健身影(《游泳》),童年的球场上回响起乒乒乓乓的清脆球声(《乒乓响亮》《我们的乒乓球队》)……刘海栖用一部部内容扎实、风格鲜明的小说向今天的孩子讲述着他的童年故事,渐渐收获了专业人士与广大小读者的高度肯定与由衷喜爱。除了小说,另一个不可忽视的体裁是童话,2009年刘海栖重拾写作之笔就是从童话开始的,他从青涩的扁镇起步(《扁镇的秘密》),在天马行空的想象里找寻快乐和其他意义,《爸爸树》《无尾小鼠历险记》《马西西的异想王国》《豆子地里的童话》……直到《光芒》,童话写作终成气候。

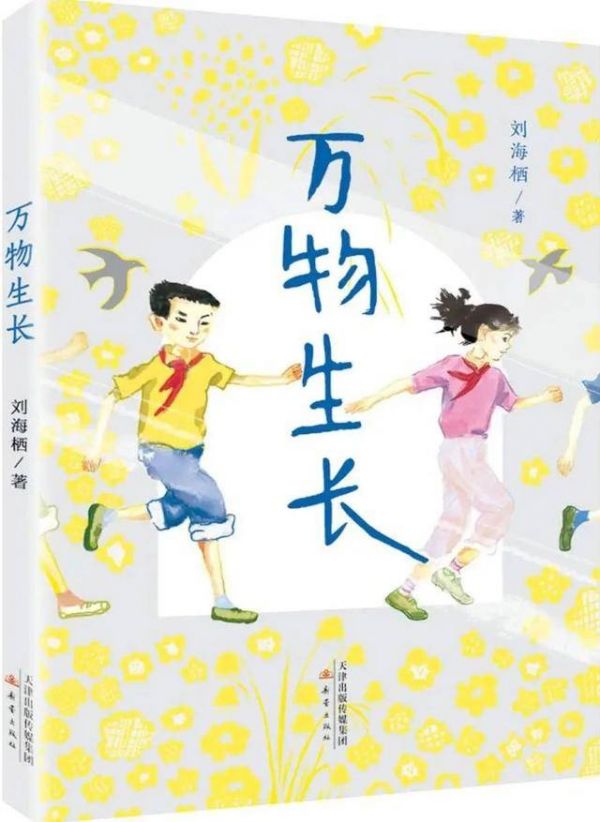

新出版的《万物生长》是一本短篇小说集,这是刘海栖儿童文学写作的第三种体裁。在本书的“后记”里,他道出了写短篇的缘由和体会,我们由此看到一位老作家在文学创作道路上勇于挑战自我、寻求超越的艺术自觉,这在当下纷繁喧哗的儿童文学语境里殊为难得,令人赞叹。这本书由11个短篇小说组成,虽不厚重,细读却不觉轻薄,其内核精神与长篇小说一脉相承,某种意义上甚至还有拓展与提升。

《万物生长》的故事时间仍旧锁定在20世纪六七十年代,这与他的长篇小说是一致的。刘海栖多次诚恳地说过,他的写作离不开自己的童年和少年经历,这也符合大多数作家写作儿童文学的路数。个体是时代的产物,也是时代密码的携带者,由于那个时间段社会发展得相对缓慢,“70后”的我读这些故事能够完全心领神会,那份熟稔和亲切常令人会心一笑。翻开书读几篇,出黑板报、养鸽子、除四害、扫墓、跑步、打乒乓球……这些童年故事几乎就是那个时代所有孩子都要参与的生活,对于曾经的少年儿童,那份童年的认同感让刘海栖的作品赢得了很多成年读者的认可。对于今天的孩子,那份阅读的陌生感能够激发他们探寻的兴趣,了解祖父辈的小时候,原来他们也曾有对戴上红领巾的强烈渴望(《入队》),原来他们也那么有集体荣誉感(《谁更厉害》),原来他们也会因完不成老师布置的作业而焦虑紧张(《鼓手》)……孩子们会因为跨越半个多世纪的童年共性而深深认同。而《打苍蝇》《跑步去北京》《回家叫哥哥》描写的童年生活则会以荒诞的另类面目让今天的孩子吃惊、大笑或者醒悟,意识到原来祖父辈曾经那么“不可思议”地生活过。《万物生长》犹如一位亲切慈祥又不失顽皮童心的爷爷和今天的孩子谈心,不着痕迹地拓宽着孩子们的阅读视野,教他们看清我们的国家和社会一路发展而来的脉络,建立起童年精神的真正连接,我想这应该是刘海栖成长小说的重要社会意义。

值得一提的是,这本短篇小说集里有两个故事与其他故事不同,一篇是《塑料凉鞋的亲戚》,一篇是《桃酥》。它们描写的重心不是儿童生活,主人公甚至不是孩子,但是却有一番别样的动人力量。《塑料凉鞋的亲戚》采用了第三人称视角,以一双斑驳的塑料凉鞋切入,描写了物质清贫年代里人们的生活态度和生存智慧。故事线条利落,却通篇氤氲着温暖的烟火气,街坊邻里间的人情往来既有中华优秀传统文化的道义传承,又焕发着社会主义新生活的勃勃生机。面对缺衣少穿的寻常日子,面对脚丫子疯长的儿子屡屡把凉鞋弄破的事实,郑常在爸爸不尴尬不着急,自然地接受,一次次修补。直到凉鞋完全不能穿,却也仍旧不丢掉,因为它还能帮助另一个男孩成就他的鞋子。这个故事让我想起了世界经典绘本《爷爷一定有办法》《约瑟夫有件旧外套》,相同的精神内核被包裹在这个精致短篇里,令人回味。在物质丰富的今天读到这个故事,似乎能感受到作家的善意提醒,几十年发展,我们的生活发生了翻天覆地的变化,但是过于物化给社会人心带来的伤害屡见不鲜,因此,勤俭惜物有理由成为中国人永续的美德代代传承,郑常在那双补了又补、色彩斑斓的塑料凉鞋在时间里闪闪发光。

在《万物生长》里,《桃酥》的故事时间跨度是最大的,这次作家选用了更有代入感的第一人称,从上世纪60年代写到当下,时代变迁和故土乡愁浓缩在一块小小的桃酥里。初读会感慨已经远去的那个视桃酥为无上美味的清贫年代,再读则会发现童年的快乐与否似乎与物质的丰俭并无必然联系,又读却被故事结尾深深打动,桃酥还是那块桃酥,味道也还是那个味道,变化的是人和时间。刘海栖以极简省的文笔,将大把岁月缓缓托起又轻轻放下,起落之间我们看到了熟悉的北方社会人情风物,看到了一个家族四代人的情感连接,看到了不动声色的幽默和爱,也看到了叙述里密布的细节和严丝合缝的情节照应。与本书里的其他小说相比,《桃酥》更像是一篇叙事散文,由老父亲嗑桃酥起笔,在老父亲、老母亲的絮叨对话里收束,中间是孩子眼睛里的故乡风物人情。堂兄弟、姐妹们对桃酥的垂涎欲滴和魂牵梦绕被写得逸态横生,令人忍俊不禁。写惯了长篇的刘海栖展现出他驾驭短篇的从容姿态,波澜不惊的叙事语调,情感表达的恰当节制,收放自如的笔墨安排,彰显了作家炉火纯青的写作技法。

对于短篇小说,约定俗成的观点是在一个相对短小的篇幅里,聚焦某一事件、某个瞬间或者核心人物,讲究矛盾冲突和情节张力,最好有“瞬间的爆发力”。细读《万物生长》,却发现原有的文学认识被部分地打破了。核心事件或者事物直截了当地体现在篇名里,细读文本却没有发现抓眼球的“爆发力”,《鼓手》《入队》《出黑板报的故事》《少先队员扫墓来》书写的都是那个年代孩子们的生活,它们自然真实,有的甚至连基本的矛盾冲突都没有,然而却并不妨碍作品的完整度和吸引力。细究下来,答案就在本书后记里。刘海栖谈到作家威廉·萨洛扬《我叫阿拉木》对他的启发。也许是同频的写作路数,刘海栖写短篇追求的是生活的真实质感,然而又绝非原生态的简单呈现,我想作家是把力气用在了通篇经营上,人物、对话、场景、氛围、细节,无一不用心,无一不讲究,因而篇篇好看、耐读。

刘海栖的作品语言有几个值得称道的突出特点。一是简省。无论写什么,他都惜墨如金。在作品里,我们几乎看不到大段的描写性、抒情性文字,推进情节和刻画人物多用名字和动词,精准利落,好像简笔画,无意渲染铺排,几笔勾勒,形神毕肖。二是口语化。无论是叙述故事还是人物对话,刘海栖都喜欢用口语,有种大俗大雅的味道。尤其是人物的语言,简直是从生活现场直接打捞出来,这种大巧若拙的艺术功力其实需要细致的观察、反复的揣摩和深厚的生活阅历托底。三是人物的名字。作家给笔下的人物起名字往往会综合考虑时代背景、社会属性和命运隐喻,那些挣脱了具体文本进入经典艺术长廊的人物,基本上都具有上述特点。在《万物生长》里,人物的名字多用“X小X”,《鼓手》里的彭小宝,《回家叫哥哥》里的王小明、赵小光,《谁更厉害》里的赵小强、齐大鹏、刘小春、黄小夏……类似的例子俯拾皆是。刘海栖提出了一个很有创见的写作理论问题,他认为人物的名字可以分为两种,一种是角色型名字,比如《小兵雄赳赳》《游泳》《男孩长大》里的刘立宪,一种是符号型名字,“X小X”“X大X”就属于这种情况,符号型名字并不意味着作家对人物的轻慢或忽视,他是刻意为之,把重心放在了角色的基础属性或者故事整体韵味的经营上,符号型名字在作品里往往对称出现,更呈现出一种相映成趣的幽默感,读来令人莞尔。

(作者系青岛出版社副总编辑)

原标题:《刘海栖《万物生长》:短篇绘就童年简笔画》

栏目主编:陆梅 文字编辑:郑周明

来源:作者:刘蕾

相关知识

刘海栖《万物生长》:短篇绘就童年简笔画

简笔绘万物 “万物简笔画”系列首发

作家刘海栖:语言是小说的灵魂

刘海栖新作《乒乓响亮》唱响儿童文学的欢歌

万物生长,生长万物

春分,暖!万物生长 春暖花开

xz 春风如约而至,万物元气生长!

蝌蚪简笔画,学绘画同时学知识!

《中华优秀传统文化少儿绘本大系》首批100册出版发行

春到通道:湿漉漉的春天 万物生长

网址: 刘海栖《万物生长》:短篇绘就童年简笔画 http://www.shhpp.com/newsview342174.html

推荐社会

- 1王灿前夫 王灿的第一任老公 8297

- 2包养百位嫩妹一夜9女,台湾富 6776

- 3猎艳?猎物!男子出国猎艳被间 4565

- 4这个打架子鼓的王安宇也太帅了 4405

- 5神仙选手!16岁全红婵已跳出 4028

- 6圆桌|从人和故事出发,谈谈推 3870

- 7读刘慈欣的《三体》:技术统治 3804

- 8真希望他们只是万千寻常人家中 3613

- 9导播:人都到齐了,来个大杂烩 3435

- 10孟子义李昀锐《奔跑吧》路透曝 3174