投诉鲁迅抽烟墙画当事人致歉,一场关于历史、控烟与公众表达的思考

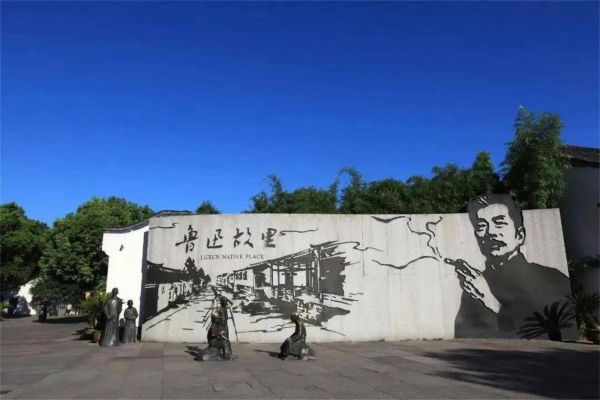

近日,绍兴鲁迅纪念馆的 “鲁迅夹烟墙画” 引发的争议可谓是赚足了眼球,成为了大众热议的焦点话题。

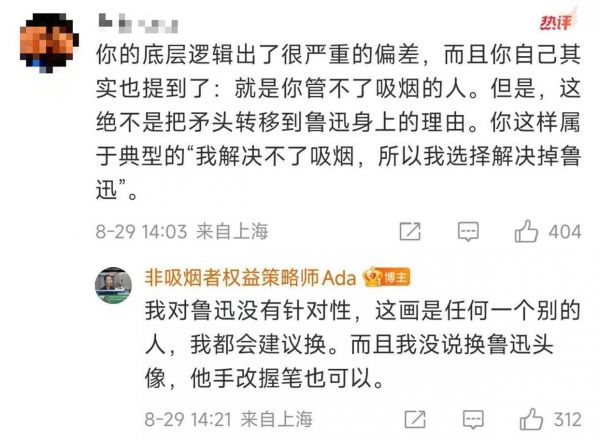

8 月 28 日晚,投诉该墙画的当事人孙女士在微博发布长文回应并致歉。孙女士称,自己投诉的初衷是看到很多人在墙前打卡抽烟,周围还有孩子,且因室外游烟未立法,劝阻困难,所以觉得没了这图,抽烟的人会少些。然而,网友却不买账,质疑她是 “我解决不了吸烟,所以我选择解决掉鲁迅”。

回溯事件,孙女士此前在小红书发帖称墙画误导青少年,要求更换,并投诉到浙里办。8 月 25 日晚,绍兴鲁迅纪念馆回应,明确表示要坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不会轻易改变墙画。

这起事件看似是一件小事,实则反映出了诸多问题。从孙女士的角度看,她作为控烟志愿者,对公共场所吸烟问题的关注本是好事。但她将吸烟问题归咎于一幅墙画,这一逻辑确实难以服众。墙画只是对历史的一种呈现,鲁迅抽烟本就是历史事实。郁达夫在《回忆鲁迅》中提及他 “烟瘾一向很大”,鲁迅自己也曾在书信中坦言 “每天三十至四十支烟”。删除或更改墙画,看似解决了眼前的问题,实际上是对历史的不尊重,也否定了几代人对鲁迅形象的集体记忆。

从纪念馆的回应来看,其坚守尊重历史的原则,无疑是正确的。历史就是历史,不容随意篡改和歪曲。鲁迅夹烟的形象,展现的是 “生活化的鲁迅”,让他更贴近普通人,更有烟火气,也符合大众对 “生活化鲁迅” 的认知。

这场争议背后,折射出的其实是公众对历史人物形象认知的复杂性与时代性。鲁迅作为中国现代文学的重要符号,其形象早已超越了个体,成为一种文化象征。而“夹烟”这一细节,恰恰是他真实性格的一部分——既是文人思考时的习惯,也是他反抗旧俗、不拘小节的体现。若因控烟需求而抹去这一历史痕迹,无异于将历史人物“提纯”为单薄的符号,反而削弱了其作为“人”的鲜活感。

值得思考的是,公众对历史人物的“完美化期待”是否正在成为一种新的文化焦虑?近年来,从教科书删改争议到雕像拆除事件,类似的“净化历史”倾向屡见不鲜。但历史教育的意义恰恰在于呈现真实,包括伟人的矛盾与局限。正如德国历史学家兰克所言:“历史的任务不是评判过去,而是如实呈现。”若因当代价值观而任意裁剪历史细节,终将导致集体记忆的碎片化。

解决这一矛盾,或许需要更开放的公共讨论机制。纪念馆不妨以此次事件为契机,增设互动展区,通过多媒体技术展示鲁迅与烟草的文化语境——民国文人的吸烟风尚、烟草在鲁迅作品中的隐喻(如《药》中的“人血馒头”与香烟的并置),甚至探讨健康意识与历史真实的关系。这种“解释而非删除”的方式,既能保留历史原貌,又能引导公众辩证思考。

更进一步说,控烟与文物保护本非对立命题。城市管理者可以借鉴国外经验,在保留历史景观的同时强化制度约束。例如巴黎蒙马特高地允许街头艺人吸烟表演,但通过高频巡逻和罚款遏制游客模仿;阿姆斯特丹的梵高咖啡馆明确区分“历史场景还原区”与“无烟参观区”。这种“空间分层管理”模式,或许比简单地修改历史载体更具建设性。

事件的尾声,或许该回归到鲁迅本人的精神——他对“国民性”的批判,始终建立在直面真实的勇气之上。倘若先生在世,大概会捻灭烟卷苦笑:“拿烟说事的人,可曾读过我的《论睁了眼看》?”当我们在公共议题中学会区分“符号”与“实质”,才是对他精神最好的继承。

相关知识

投诉鲁迅夹烟墙画当事人发长文致歉

投诉鲁迅夹烟墙画当事人孙女士公开致歉!

投诉鲁迅夹烟墙画当事人道歉!

投诉“鲁迅夹烟墙画”当事人,道歉了

墙画上的“鲁迅夹烟”,要摁灭吗 | 新京报快评

多方回应“鲁迅夹烟墙画遭投诉”:尊重历史,暂无更换计划

鲁迅墙画遭投诉后投诉人道歉,别让保护初心被错误解决方式带偏!

浙江文旅评鲁迅夹烟墙画:原汁原味呈现历史,秤在每个人心中

孙女士,致歉!“希望以后鲁迅墙画前,不再有人学点烟”

鲁迅只是抽了口烟,竟然就成了反面教材?

网址: 投诉鲁迅抽烟墙画当事人致歉,一场关于历史、控烟与公众表达的思考 http://www.shhpp.com/newsview344516.html

推荐社会

- 1王灿前夫 王灿的第一任老公 8297

- 2包养百位嫩妹一夜9女,台湾富 6776

- 3猎艳?猎物!男子出国猎艳被间 4565

- 4这个打架子鼓的王安宇也太帅了 4405

- 5神仙选手!16岁全红婵已跳出 4028

- 6圆桌|从人和故事出发,谈谈推 3870

- 7读刘慈欣的《三体》:技术统治 3804

- 8真希望他们只是万千寻常人家中 3613

- 9导播:人都到齐了,来个大杂烩 3435

- 10孟子义李昀锐《奔跑吧》路透曝 3174