酒肉不断,啥也不是

诗人和厨子,是二毛认可的两重身份。

20世纪80年代,二毛和朋友一起创立了“莽汉派”诗歌,在他的回忆中那是一段疯狂的日子。喝酒、创作、油印诗歌,兄弟们边吟诵,边烂醉如泥。

二毛开玩笑地说,一些流派的诗人,是先写了诗后才疯的,而我们“莽汉派”多数诗人,是先把自己搞疯了,后才写的诗。

再之后,“诗人”的名头不再如80年代光鲜,“莽汉”们各自潜入社会的角落觅食。

二毛成了饭店大厨和老板,从重庆到成都,再到北京。他清楚地记得,自己开的第一家火锅店只活了120天,生存的时间与巴黎公社一样长。

他的记忆发生了偏差,巴黎公社其实仅存活了72天。

曾经二毛认为,诗人代表着他的过去,厨子代表着他的现在。但很快他发现,他没有办法从这两个身份中完全剥离开。

因为它们已经深刻地搅和在了一起,就像柴火灶中煨着的那锅鸡杂,在时间和温度的作用下,食材早已融合得不分彼此。

有趣的是,诗歌和美食这二者皆是没有统一评价标准的事物,好恶的标准完全主观,那些直击人灵魂的共鸣,在另一群人眼里或许一文不值。

妈妈的柴火灶

二毛,本名牟真理,这个名字是军人父亲起的。在老牟的心中,希望儿子能和自己一样成为军人,或者进入官场也不错。

当时的老牟想不到,若干年之后,儿子既没有从政,也没能入伍,就连牟真理这个名字也不咋用了。

反而是小名二毛,成了他行走江湖的大名。

二毛这个小名,则不带有任何父辈的期许,是川渝地区人家小孩最简单的起名方式。当一个小孩自称二毛的时候,旁人立刻就会知道,他家里一定还有个大毛。

母亲擅长做菜,而二毛从小便是母亲口中的“好吃狗”(方言:吃货),乡户人家普遍缺油少肉,但母亲却总能将极其平凡的食材变成珍馐。

河边洗菜的时候,别家的婆娘丢掉的菜头、圆白菜硬梗甚至茄子头上的绿把,母亲清洗后丢在泡菜坛子里,弄出来一炒又脆又香。

我小平头的童年/离油和肉很远/离鲜和嫩很近/蔬菜都分明的长在四季里/阳光照射着辣椒和仔姜/那些最真实的味道/初夏里的清香/是母亲做饭的一个侧影/如今一场雷雨之后/只有松菌依然生长。《松菌》二毛

每到做饭时,在泥土砌成的柴火灶旁,听着劈柴声、炒菜声,是二毛最幸福的时刻。他从帮母亲打下手,添柴火,开始跟着学做菜。

长大后二毛才知道,天然气的火尖锐而猛,柴火则猛而柔,火域宽广,柴火烧出来的肉是润糯的。

母亲做的回锅肉,最是了得。肉要用土猪肉,选上好的二刀后腿肉,先在红锅里烙皮刮洗干净,用水煮八成熟,切成铜钱般厚薄的片,然后下锅炒成灯盏窝,加自制泡姜泡辣炒,再加豆瓣酱、甜面酱、蒜面炒。

最绝的并不是这些,而是快出锅前加入的那一勺米酒汤(醪糟汁),正是这一勺米酒,为回锅肉注入了灵魂,那玻璃般的肥肉在筷子间抖动的油汁欲滴画面,绝美。

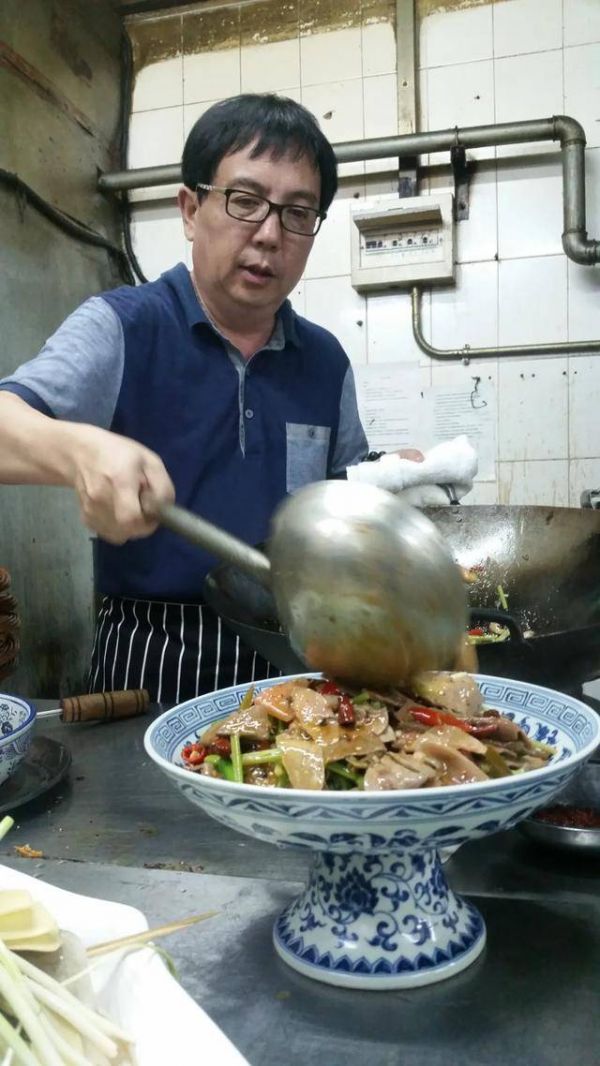

二毛制作回锅肉 图/受访者提供

毕业后,二毛回重庆酉阳老家乡下教书,母亲追过来看他,还是给他做了回锅肉。没有泡椒泡姜就用青椒代替,没有面酱辣酱,她就用酱油和白糖在一起炒制代替,一样绝美。

母亲爱厨,更是包办所有关于下厨的事项,其中最重要的便是买菜。在清晨雾蒙蒙的大集上,二毛学会了如何选材,也爱上了菜市场,这成了贯穿他一生的习惯。

遇到卖猪肝的商家,母亲会用指甲轻轻揩拭,用手指肚感受,如果其中有颗粒,那炒出来便是脆香的沙肝,如果触感平滑,母亲则会摇头离开。

在二毛小时候,全家每个月凭票只能买到5斤肉,实际上没有太多能吃的东西。过年是集中吃肉的时候,母亲会把买回来的肥猪肉及边油熬成猪油,二毛则等在灶旁吃油渣,在他的口中那叫作“流油的幸福”。

二毛当时认为,那种香已经香到了,人生再也找不到这么香的东西了。

人生须臾,不过“转转”

二毛并不知道什么叫作诗歌,在他的那个年代,在那个渝鄂湘黔接合的乡村,诗歌是个稀罕物。

但大毛不知道从哪搞到了一些诗集,回家便当着二毛诵读了起来。大毛先爱上了诗,二毛也就自然爱上了。就像大毛爱吃饺子,二毛自然也爱吃一样。

20世纪70年代末,二毛上了大学,读的数学专业,他并非不喜欢数学,但也绝谈不上痴迷,只是觉得自己考试分数还可以。

上大学后,二毛读到了北岛的诗才发现,诗歌原来可以这么写。他开始了一手微积分,一手现代诗的大学生活。毕业后,二毛成了酉阳第四中学的一名数学老师。

北岛(左)、二毛(中)、芒克(右) 图/受访者提供

那段时间,对诗歌已经达到了沉迷的程度,身边自然也围了一群酷爱诗歌的朋友,精神世界虽然充盈,但物质生活依然拮据。

小孩子才做选择题,成年人全都要,二毛和诗人朋友们,既要又要。

他们选择既要创作不停,又要酒肉不断。

20世纪80年代的一天,数学老师二毛在家中批改作业,好友“莽汉派”诗人李亚伟(正是他与二毛等人创立了“莽汉派”诗歌)携一众朋友来到他家,还没进门李亚伟的声音便传至家中。

“二毛,今天该吃你们家了哦。”

“要得,要得。”二毛将众人让进了家,转身进入了厨房。

那时,诗人朋友经常聚会,大家都没钱,吃不起餐馆,只好“吃转转”,这周去你家,下周去他家。

但很快,从母亲处得到真传的二毛,就成了“转转”中最会做菜的那一个。但朋友,从来就是用来“得寸进尺”的,他们决定将二毛“焊死”在灶台边。

最初,朋友们盼着转来二毛家的日子,再后来无论转到谁家吃,都是二毛做,最后,应朋友的要求,二毛每天做饭的菜不能重复,还需要增加30%的新鲜菜品。

放在现在,朋友们对待二毛的方式理应叫作“霸凌”,但在当年,此举却极大满足了二毛的虚荣心。

他乐在其中,厨艺也在悄然进化。

想吃什么/阳光拌豆苗/月亮煮清粥/米线过小桥/再加两支红辣椒/只要你喜欢/我会为你把春风用来清炒……《为心爱的下厨》二毛

来吃二毛“转转”的人越来越多,经常是几个人吃着,又来两个人,三个人……最后来了十几二十个人。

桌子坐不下了,就把门板卸下来,变成了“门板席”,人和菜离着一米远,夹菜还要站起来。

现在回看,一个数学老师,下班后做饭,张罗一屋子人喝酒作诗,四处乱窜,是非常朋克的一件事。

诗歌就酒,喝着喝着就醉了,莫名其妙就哭了,哭着哭着就倒头睡下了,睁眼天又亮了。

人是个很奇妙的动物,随着年龄的增加,最先忘记的却是眼前的事。那些曾经的过往却记得深刻,清晰到发丝。

那个沸腾的江湖时代,永远刻在了二毛心里,不曾想忘,也不可能忘。

那些在二毛家“吃转转”的人儿,他们曾经为诗歌而疯狂,为诗歌跋山涉水,铤而走险,乘着火车结伴而行,为了流浪而流浪。

源自乡野的诗人们自带着江湖草莽之气,这也让他们在后来的生活中,顽强地将各自活成了作品。那些作品或许不再被人们称之为诗歌,却如他们的诗歌一样充满了“天才的鬼想象和不要脸的夸张”。

人生须臾,不过“转转”。

朋友在哪,就在哪做饭

二毛对吃有一种朴素的热爱。

在镇上的一次醉酒后,二毛和好友在回家路上偶遇了一头野猪,两人当时只有一个念想,抓住它吃肉。

深夜的小镇,两个醉汉玩命地追逐着野猪,最后双双醉倒在路边,醒来满身狼藉,而野猪早已不知去向。

随着吃“转转”的朋友越来越多,又是李亚伟跳出来,撺掇二毛开一家饭店,二毛欣然允诺。

1986年,二毛与李亚伟及其酒友共同出资的火锅店开业了,地点就在老家县城,二毛每日主要的工作便是熬火锅汤底。

那时候,二毛并没有辞去教书的工作,对待火锅店的态度也是个玩,经常朋友们在店里吃喝兴起,发现饭店中酒菜剩下不多,索性上板关门谢客,大家把桌椅板凳推到角落里,跳起舞来。

这一来二去,“好吃狗”朋友们天天来吃,吃到一半就关门谢客,二毛的饭店倒闭就只是时间问题。

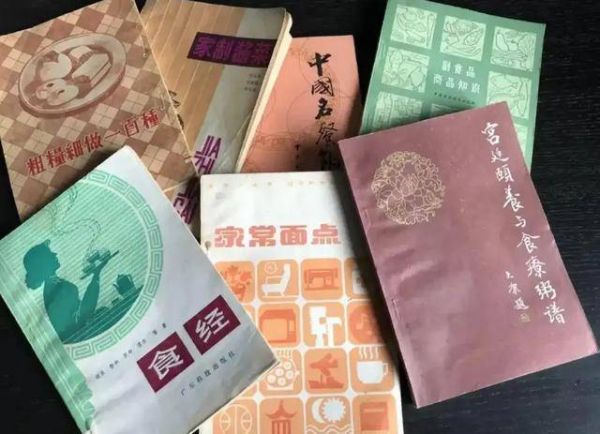

火锅店倒闭后,二毛开始四处收集老菜谱,四处打听乡野人家的私房菜,那段时间,他时常兜里揣着健胃消食片,敲开一家家农户的门,最多时一天要吃七八顿饭。

二毛制作家乡酉阳麻辣牛肉干 图/受访者提供

后来,朋友们离开县城去了重庆,又去了成都,再到北京,曾经漫无边际的流浪有了清晰的目的地,做饭也让二毛认识了更多的朋友。二毛的饭馆自然也就按照朋友们“流浪”的脚步,一步一步开了过来。

最初,二毛的目的依然单纯朴素,朋友在哪儿,我就在哪儿做饭,哪里有朋友,哪里有酒喝,我就去哪里做饭。

但很快,随着改革开放的浪潮,朋友们接连跳入“海中”,开始为自己的新生活打拼,他也终于明白,生意终归是生意,自己也不可能永远为了朋友聚会而开店。

二毛也突然发现,诗人两个字不值钱了,没有人再会为诗人的头衔投来羡慕仰望的目光,“诗人”仿佛也和“啥也不是”画了等号。

此前自称为诗人的不少人,在下海经商或是有了正经工作之后,也鲜再提起自己的诗人身份。在酒桌上,二毛很难认可商人们的身份,而商人们也显然无法与诗人的逻辑共情。

我听见你正在读这首诗/我看见你走在诗里的窗外的夜里/杯子从杯子的水中浮起/当你感到很渴的时候/杯子落地而碎/你想那些碎片/看我该怎样猫下腰/用语言来收拾……《你在诗的夜里》二毛

好在这种身份认同上的偏差,并没有困扰二毛太久,在他看来,多大的老板也是要吃饭的。

2006年,二毛和同为美食家的黄珂在北京开了第一家餐厅,取名天下盐。盐为百味之首,已故旅德诗人张枣曾对二人说,既然你们要做川菜餐馆,有古语“川人乃天下盐也”,何不就叫“天下盐”。

据早年间慕名而往的食客回忆,黄珂并不经常出现在店里,但二毛却相当好认,放眼望去,如果大堂里有一个人在很抓狂地朗诵着诗歌“欲望火之上/我烹饪什么……”,不用怀疑,这个人便是二毛,他从不耻于表露自己的“诗人”身份。

盖上那该死的锅盖

红火的时候,纷至沓来的食客们在饭店门口坐成一排,即便是闷热的桑拿天,地面被烤得滚烫。

冷清的时候,电视里的新闻还没播完,饭店就空了大片,冷气还要照开,电灯还要照点。

二毛在饭店里特意陈列了他从全国各地搜集来的老诗集、老菜谱,但鲜有客人驻足。

这像是每一个餐饮人的宿命,更像是轮回。

就像一颗腌蛋,有蛋黄,自然就会有蛋白。

在午刻切开一只咸蛋/如同分开上午和下午/白雪中的红日/在上午耀眼/在下午沙酥/袁枚企望高文端那双筷子/夹给他那只流油的/红艳非凡的那一口/用一生去张着嘴/用一辈子去问高邮 《腌蛋》二毛

作为一名饭店经营者,二毛自然希望饭店的生意越来越好,但有些事,并不是他能左右的。就像曾经诗歌一窝蜂地走红,诗人雨后春笋般地出现,又一阵风似的消失。

但他能左右饭菜的口味,那些味道是他的根。他坚信美食的核心在于分享,做饭的真谛就是分享每个人的根。

这听上去很像是一首“莽汉派”的诗。

二毛创意菜《百年孤独》 图/受访者提供

在二毛的饭店门口永远摆放着几个坛子,而泡菜坛子中的卤水,来自他的故乡,那是母亲曾经用过的,到今天已近70年,那就是他的根。

饭店里的面条,是二毛拜托妹妹在老家买的,那是开大太阳时晒出来的面条,巴蜀地区多雨,面条产量不足,但二毛坚持认为,有太阳味道的面条是最好吃的,那也是他的根。

他的根还在儿时母亲垒的那口灶边,在清晨的菜市场里,在他收集到茫茫多的老菜谱里,那里有他认为的“味”与“道”。

每到一处,他仍旧必逛菜市场,甚至将当地最奇怪最独特的食材,大包小包托运回北京,从西双版纳回来的那天,他的行李中竟然装着大半头“冬瓜猪”和大量当地应季蔬菜。飞机落地北京,很多朋友早已闻风而动,一群人已经在店里等着他下厨了。

这让他想到了几十年前的“吃转转”,人变了,世道也变了,唯有美食不会辜负每一个“好吃狗”。

二毛收藏了3000多册菜谱,年代上迄明清,经民国,止于20世纪80年代。对于他来说这不仅仅是个收藏行为,更是个阅读和研究行为。

二毛收藏的老菜谱 图/受访者提供

如今,他时常把古法挂在嘴边,该用什么油、用什么锅、用什么火、用什么食材,在他看来,是这些“道”和食材的“味”共同组成了“味道”。

他经常讲起麻婆豆腐,一道被人们认为是“川菜代表”的菜。

真正的麻婆豆腐,需要用竹刀在手上切豆腐,这样豆腐既不会粘上铁气也不会粘上刀板气,煮豆腐要用牛尾和猪腿肉熬制的汤,出锅前一定要盖上一会儿木制或竹制锅盖,把鲜香的味道锁在锅内,让浓郁的汤汁穿透豆腐的内心。

二毛想要盖上那个该死的锅盖,把那些属于自己心底的味道牢牢锁住,他发现真正的美食现在变得越来越小众了。

他常对儿子说:你们最大的幸运,是不知道之前的饭有多么好吃,而你们如今遇到的吃的最大幸运,就是我们现在最大的痛苦。

作者:胡克非

编辑:胡韵

相关知识

酒肉不断,啥也不是

令人头大的一期:啥都没有,啥也不是,茫无头绪,干干净净......

酒肉穿肠过,佛祖心中留

人家打半天他却在淡定吃面,本以为是高手,没想到啥也不是

不是凭啥这么糟践舒城啊✘

书记被免,郑爽翻车,再次印证一个真理:离开位子,你啥也不是!

俗话说:“酒肉穿肠过,佛祖心中留”,下半句才是经典,可谓人生真谛!

2天500万!大鹏票房神话破灭,离开喜剧他啥也不是

我挺女的,这男的不是啥好人

原创 因为疫情而分手的“酒肉情侣”

网址: 酒肉不断,啥也不是 http://www.shhpp.com/newsview346182.html

推荐社会

- 1王灿前夫 王灿的第一任老公 8297

- 2包养百位嫩妹一夜9女,台湾富 6776

- 3猎艳?猎物!男子出国猎艳被间 4565

- 4这个打架子鼓的王安宇也太帅了 4405

- 5神仙选手!16岁全红婵已跳出 4028

- 6圆桌|从人和故事出发,谈谈推 3870

- 7读刘慈欣的《三体》:技术统治 3804

- 8真希望他们只是万千寻常人家中 3613

- 9导播:人都到齐了,来个大杂烩 3435

- 10孟子义李昀锐《奔跑吧》路透曝 3174