钱穆先生诞辰130周年 | 寻找中国文化独特精神之所在

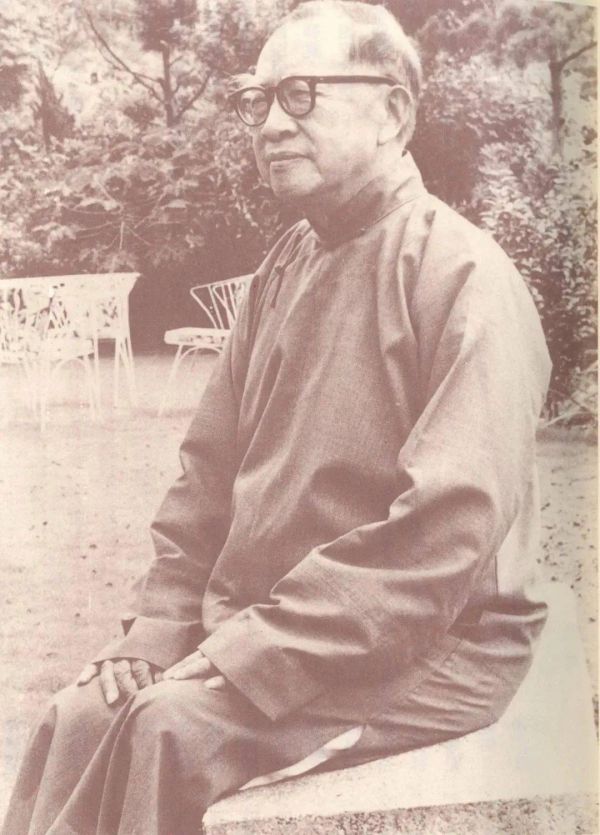

钱穆先生(1895—1990)的一生,经历了清末动荡,辛亥革命,军阀混战,抗战忧患,内迁动荡,晚年又孤身远走港台,直到归葬大陆太湖之滨。

钱穆先生出生于1895年,他曾说,自有记忆以来,亡国与饿死是压在心头的两重阴影,中国会不会亡是他思考最多的问题。

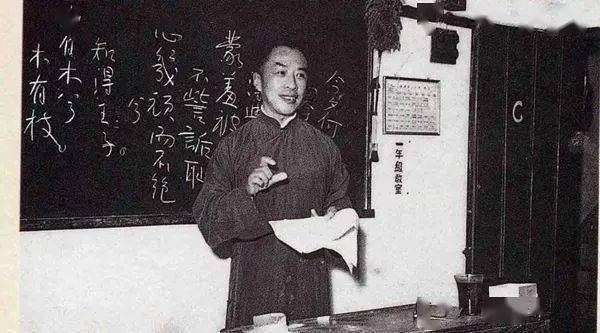

他的一生,经历了家国命运的颠沛播迁。但时代沉浮中,他始终坚守着读书、教书、写书的书生本色,坚持探讨中国历史的复杂性、完整性、发展性,思索发扬中国文化的核心价值、基本精神,始终对中国历史和中华文明抱有深深的温情与敬意。

值此钱穆先生诞辰130周年之际,今天在我们传承发展中华优秀传统文化、坚定中国文化自信的新时代,或许我们都可以从钱穆先生对中国历史文化的深沉热爱中,汲取更多力量和智慧。

1895年7月30日,钱穆生于江苏无锡一个书香门第。

父亲钱承沛曾以县试第一名考取秀才,尽管家道中落,但他仍重视教育,钱穆七岁(1901年)入私塾,接受传统文化熏陶,十岁(1904年)入小学,1907年考入常州府中学堂。

1911年冬,钱穆转入南京钟英中学读书,适逢辛亥革命爆发,学校被迫解散,只得辍学回乡,结束了他的学生时代。 1912年,钱穆自认家贫已无接受大学教育的机会,便矢志自学,攻读《孟子》《史记》等经史子书及唐宋诸家文辞。

教书生涯的“四个十八年”

回望钱穆一生96年漫长的生命, 教书生涯长达72年之久。这72年,正好约略可分成“四个十八年”。

第一个十八年,是1912年到1930年,18到36岁的他,在家乡无锡做了十年小学老师,随后八年,在无锡、厦门集美和苏州做了八年中学老师。基层基础教育的经历,使他对于中国社会的国情民风,抱有深厚的认知、情感和抱负。

第二个十八年,是1930年到1948年,36岁到54岁。他因为《刘向歆父子年谱》被顾颉刚先生推荐进入燕京大学任教,继而在北大、清华,以及短暂地在西南联大,后来在成都、昆明、无锡等公立、私立大学任教。这十八年,是他距离民国教育学术中心最近的时期,《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》《国史大纲》《中国文化史导论》等一系列重要著作问世,是最能体现他将深广的旧学功夫和新锐的新学方法相结合,形成独步时人的学问特色的重要时期。

第三个十八年,是1949年到1966年,55岁到72岁。他移居香港,在殖民文化气息浓厚的环境下,为了中国青年能够接受本民族文化教育,艰难创办新亚书院并自任院长,从经济筹募到课程设置到精神坚守,新亚十八年,养成宋明书院讲习风气,培养沟通东西文化人才,使新亚书院成为如今香港中文大学中最早和最重要的组成学院之一。他最为人知和乐读的《中国历代政治得失》,以及《中国思想史》《中国历史精神》《国史新论》等著作,就是这一时期出版的。

第四个十八年,是1967年到1986年,73岁到92岁,本是颐养天年的高龄,他却再一次播迁,到台湾开出新的生面,担任台湾故宫博物馆特聘研究员以外,他倾心梳理朱熹学术,完成《朱子新学案》巨著。还担任中国文化学院博士班导师,在自己的寓所——素书楼的客厅中讲课,直到92岁的“最后一课”。

在最后一课上,他谆谆告诫、深情寄语台岛内外、包括远从海外赶来的学生: “你是中国人,不要忘记了中国,不要一笔抹杀、全盘否定自己的文化。”结束了台湾十八年也是一生传道授业解惑的教学生涯。

钱穆学问探究的两次大转向

十年小学教读,他完成了第一个学问转向,也确立了此后一生学问追求的方向。当时他的知识渴求和思想视野,远远超出了乡间小学教师的日常,他热心阅读《新青年》《东方杂志》,也在上海的《时事新报·学灯》等期刊上发表自己参与新文化建设、讨论新旧东西文化关系的文章。

他晚年自述说:“时余已逐月看《新青年》杂志,新思想、新潮流坌至涌来。而余已决心重温旧书,乃不为时代潮流挟卷而去,及今思之,亦余当年一大幸运也”。这个转向的意义, 使得他与众多热烈倾向于西方文化思潮的中国青年有区别,走上一条与时代大潮背道而行之路,独立而坚定地做中国历史文化的阐释者与弘扬者。

第二个转向发生在抗战后期,从主要在学院之内从事考据学和史学研究,转向面向社会关切的文化学通论和学术史学术人物的研究。《中国文化史导论》和一系列社会讲座,可以看作这一转向的标志。

他在书中的自序说“及抗日军兴,避至昆明,…… 我国家民族四、五千年之历史传统、文化精义,乃绝不见有独立自主之望。此后治学,似当于国家民族文化大体有所认识,有所把握,始能由源寻委,由本达末,于各项学问有入门,有出路。余之一知半解,乃始有转向于文化学之研究。”

通经致用、回应时代问题,鉴古知今、瞻望未来动向,这种为学旨趣,早在《国史大纲》“引论”中,已见端倪。他说,研究中国历史文化,当体认历史文化中蕴含着自己民族发展前进的内在生命力, 当怀有“温情与敬意”,并从中汲取精神力量,凝聚人心,找到通向未来之路。1950年的《文化学大义》,是继导论之后的理论性概述,可惜未引起学术界甚至钱穆研究者的重视。

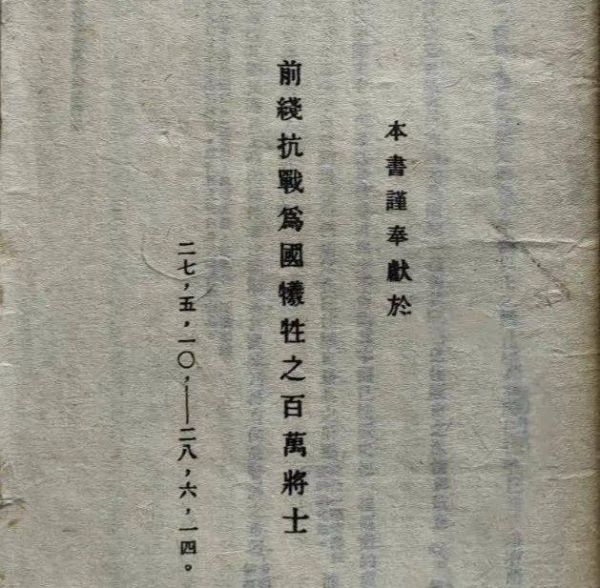

“本书谨奉献于前线抗战为国牺牲之百万将士!”

在钱穆先生的众多著作中, 最为大众熟知的一本著作大概就是《国史大纲》,这本成书于艰苦的抗战年代的中国通史,文中处处可见作者的忧患之情。 在1943年国难版扉页上,钱穆先生写下了如上文字。

1931年日本发动大规模侵华战争,中华民族陷入了近百年来最为严重的危机。1937年,卢沟桥事变后,局势急剧恶化,中华民族到了最危险的时刻。 “国可亡,而史不可灭。”国史教育亟待加强。

1938年,钱穆辗转香港、湖南、直到云南,来到西南联大任教,教授中国通史。同事陈梦家教授两度力劝钱穆, “宜应时代之迫切需要,为中国通史写一教科书,可使全国青年受益”。

从1938年5月起,钱穆利用上课余暇,历时一年,在宜良城外岩泉寺,写出53万字的《国史大纲》。千秋中华,断裂河山,开篇扉页上,他写下, “本书谨奉献于前线抗战为国牺牲之百万将士!”

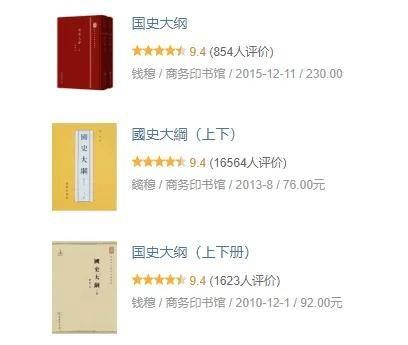

1940年商务印书馆出版《国史大纲》后, “学者交相称誉,群推为中国通史之最佳著作”。

《国史大纲》辗转传至北平, 有人整本抄录,抄着抄着就泣不成声。时评人写道, 这本教材使懦夫有立志,病夫有生气,读之无不热血沸腾。

本书也成为当时各大学的历史教科书,风行全国,对学生积极抗战、增强民族凝聚力起了积极作用。

《国史大纲》和钱穆先生的文化观、历史观与方法论

《国史大纲》的“引论”甚为重要,表达了钱穆先生的文化观、历史观与方法论。

他指出, 研究历史、撰写中国通史的目的在于:

(一)能将我国民族以往文化演进的真相明白示人,为一般有志认识中国已往政治、社会、文化、思想种种演变的人们提供所必要的知识。

(二)应能在旧史统贯中映照出现今中国种种复杂难解的问题,为一般有志革新现实的人所必备参考。

前者在于积极地求出国家民族永久生命的源泉,为全部历史所由推动之精神所寄;后者在于消极地指出民族最近病痛的征候,为改进当前方案所本。这是钱先生撰写此书的主旨。

商务印书馆出版的《国史大纲》,豆瓣网累计12万读者关注

不能简单地用西方历史来套用中国历史

钱先生指出,研究中国历史的第一个任务,在于能在国家民族内部自身求得其独特精神之所在。中国历史的演进, 其基本精神表现在学术思想文化演进上是和平与大同,协调与融化,这与其他民族是不同的。

钱先生痛切警告: 国人懒于探寻国史真谛,而勇于依据他人之说,因而肆意破坏,轻言改革,则自食其恶果。他反复强调中西文化演进不同, 不能简单地用西方历史来套用中国历史,必须肯定不同国家民族之间文化的特殊性、差异性,以及文化价值的相对性。

钱穆与商务印书馆

终其一生,钱穆先生都与商务印书馆有着密切的交往。

1912年,中学刚刚毕业的钱穆以《论民国今后之外交政策》投稿商务印书馆主办的《东方杂志》,参加征文比赛。文章认为目前英法侵犯我国东南海疆,日俄霸据我国西北边陲,一可谋和,一可交战。该文获三等奖,得奖金25元。

1918年,钱穆《论语文解》在商务印书馆出版。这部书仿《马氏文通》例论句法,以《论语》为例逐条释读而成,是他在无锡县立第四高级小学讲解《论语》的副产品。 《论语文解》是钱穆正式出版的第一部著作,它开启了钱穆60余年的著述生涯。

而后,钱穆在商务印书馆出版了大量著作。 即使是在抗日战争和解放战争等动荡不已的岁月,钱穆与商务印书馆的交往仍未中断。1940年,他最重要的著作之一《国史大纲》由商务印书馆印行。1945年11月,重庆商务印书馆又出版了钱穆的《政学私言》;同年,钱穆在《东方杂志》上发表了《中国传统政治与五权宪法》《中国思想史之分期》等文。

纵观钱穆前半生, 他的几乎所有重要著作都是由商务印书馆出版的。

1949年之后,由于各种原因,钱穆与50年代初由上海搬迁到北京的商务印书馆总部脱离了关系,但与由商务印书馆台湾分馆发展起来的台湾商务印书馆仍维持了较为密切的关系,并在那里出版了《孔子论语新篇》等著作。

20世纪90年代中期,他的著作又陆续交由商务印书馆出版,如《国学概论》《国史大纲》《中国近三百年学术史》《中国文化史导论》《先秦诸子系年》《史记地名考》和《两汉经学今古文评议》等。

历史在这里转了一个大弯,而这也许正合钱穆先生的遗愿。

“落叶归根”

1990年8月30日,钱穆先生在平静安详中逝于台北寓所中。 遵照钱穆“落叶归根”的遗愿,家人将墓地选在江苏省苏州市西山俞家渡村,依傍太湖,风景秀丽。1992年1月9日,钱穆骨灰安葬仪式在太湖湖畔西山举行,钱穆先生最终回到了他热爱的文化故土。

《国史大纲》(简体字版)

《国史大纲》(纪念版)

相关知识

钱穆先生诞辰130周年 | 寻找中国文化独特精神之所在

北碚区举行纪念卢作孚先生诞辰130周年文艺演出

《中国文化丛谈》:钱穆系统论述中国文化的重磅之作

致敬京剧巨匠 纪念梅兰芳诞辰130周年展览在昆启幕

钱锺书先生读书二三事 | 钱锺书先生诞辰110周年

纪念宋庆龄诞辰130周年音乐会在沪举行

今天为什么还要读钱穆《晚学盲言》?从中能了解中西文化的不同

纪念徐悲鸿诞辰130周年馆藏素描精品展正式开展近百幅馆藏精品亮相

钱穆先生:中国人向来没有狭隘民族观念

国学宗师钱穆七部国学研究经典 | 一代通儒 倾心之作

网址: 钱穆先生诞辰130周年 | 寻找中国文化独特精神之所在 http://www.shhpp.com/newsview335820.html

推荐社会

- 1王灿前夫 王灿的第一任老公 8297

- 2包养百位嫩妹一夜9女,台湾富 6776

- 3猎艳?猎物!男子出国猎艳被间 4565

- 4这个打架子鼓的王安宇也太帅了 4405

- 5神仙选手!16岁全红婵已跳出 4028

- 6圆桌|从人和故事出发,谈谈推 3870

- 7读刘慈欣的《三体》:技术统治 3804

- 8真希望他们只是万千寻常人家中 3613

- 9导播:人都到齐了,来个大杂烩 3435

- 10孟子义李昀锐《奔跑吧》路透曝 3174